瘍雯新闻网

作为国度历史文化名城,天津承万年人文之精华、千年文化之底蕴、六百余年建城之风韵。河海交汇处,工业的钢铁筋骨、洋楼的万国交响、旧书的沉香气扑鼻绵长,正驱动着韶光的齿轮,改变交织成奇特的文化脉络。

老机床转型新IP “工业活化石”诉衷肠

从新中国第一辆“飞鸽”自行车到首台国产电视机,再到多项“国之重器”的顺遂投产,作为中国近代工业的发源地,天津以百余项“中国第一”铸就工业筋骨。光辉的工业历史背后,则是无数台有着“工业母机”之称机床的无私奉献。

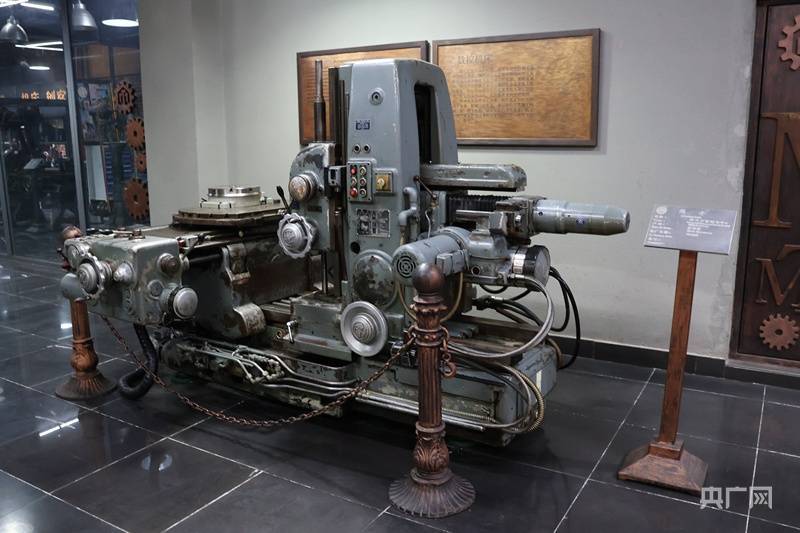

走进天开东丽园,科研与创业的高潮令人振奋。在这片充满创新活力的土地上,300余台机床正整齐地陈列在天津东丽机床博物馆内。这些跨越世纪的“工业活化石”,正向游客们娓娓道来着充斥着机油味的工业记忆,构成一部活动着金属光芒的工业史诗。

博物馆中陈列的机床(央广网发 王婧瑜 摄)

睁开盈余 88 %推开博物馆大门,各式机床琳琅满目。从工场仓库到旧货市场,馆长王福喜如同海滩上的淘金者,几十年如一日地搜寻着心中的珍宝。20世纪80年代,王福喜的父亲开了一家机械加工场,他从小在父亲身边耳濡目染,为这些机器着迷。“机床的轰鸣声和机油味,早已刻在了我的记忆里。”王福喜说道。

在展厅中,一台名为“欧式万能镗洗中心”的机床格外引人注目。“这台机床在全球仅存两台,是国度在19世纪50年代以地理数字的金额引进到天津的,为天津的工业发展立下了丰功伟绩。”王福喜抚摸着机床,眼中满是回想。

“欧式万能镗洗中心”机床(央广网发 王婧瑜 摄)

如今,随着期间的发展,生产装备也不断迎来更新。在王福喜精心设计下,这些可贵的老机床转型为承载城市记忆的新IP。在博物馆内,游客们不仅可以参观老式机床,还可以参与“机床拆装72小时”实践课程,与机床来一次零距离接触,或是通过激光投影在“机械性命墙”上举行创作动态涂鸦。除此之外,馆内的“齿轮咖啡馆”、使用全息投影复原的车间场景、可扫码互动的“机床故事墙”,都在用创新的方式讲述工业发展故事。

博物馆中陈列的机床(央广网发 王婧瑜 摄)

“我希望有更多人通过参观博物馆,相识到天津的工业历史与文化。每次能看到游客们充满好奇和兴奋的眼神,我就知道我做的事故意义。”王福喜说道。

从文化到活化 “一楼一策”唤重生

天津地处九河下梢,自古以来就是八方商贾云集的内地锁钥。漫步在和平区街头,877幢气势派头各异的历史风貌修建诉说着这座城市曾经的繁华与沧桑。其中,五小道文化旅游区更是集中了443幢历史修建,巴洛克式的繁复雕花与哥特式的锋利尖顶在这里和谐共存,共同构成了“万国修建博览会”的奇特景观。然而,这些承载着城市记忆的修建曾一度陷入逆境:有的因年久失修而黯然失色,有的因功能单一而门庭若市。如今,一场以“一楼一策”为核心理念的活化运动,正在为这些凝固历史注入新的性命力,让它们重新抖擞光彩。

“红楼”是这场变革的活泼写照。红砖砌就的吉鸿昌旧居长期作为普通文物修建封闭管理,鲜少向"大众开放。在2021年启动珍爱修缮后,吉鸿昌旧居不仅遵循“修旧仍旧”的准绳复原了修建原貌,更奇妙地融入了声光电技能与场景复原,打造出“民族豪杰吉鸿昌生平坦”。

修缮后的吉鸿昌故居(央广网发 和平区供图)

“在吉鸿昌将军纪念馆中,那段红色历史的重现令人仿佛穿越时空,直面历史的厚重与沧桑。”一位游客的感言,道出了这座“红楼”演变的真谛,现如今它俨然成为天津红色文旅的新地标。推开旧居第七展室的“七扇门”,游客可以亲身体验地下工作的危险刺激;也可以在三楼秘密印刷所,亲手操作老式印刷机建造《民族战旗》复刻品……

“民族豪杰吉鸿昌生平坦”景象(央广网发 何冰玉 摄)

吉鸿昌旧居的活化只是这场变革的冰山一角。原开滦矿务局原址富丽转身为金融展现中心,百年煤矿摇身一变成为金融论坛的会场;原新华信托储备银行原址引入温德姆艺术酒店,完成了历史空间与现代服务的完美融会;棉里咖啡将百年洋楼打形成古典油画般的消费场景,木格窗下飘散着浓郁的拿铁香气扑鼻气;桑丘书店则保留了斑驳的木门与吱呀作响的地板,让翻书声与修建的心跳发生共识……每一栋洋楼的“重生”,都在诉说着天津这座城市的包容精神——历史不应囿于严寒的陈列,文化完全可以“鲜活”地存在。

原开滦矿务局原址(央广网发 和平区供图)

“既要做到文物‘修旧仍旧’,原汁原味展现历史文化底蕴,又要完成传统文化的现代表达,融入时尚的味道,吸收不同年事层次、不同文化背景的人走进它、感知它,感觉它的奇特魅力。”天津市和平区文化和旅游局局长彭芃表示,“通过文物活化行使,我们不仅成功修缮了文物,还为五小道带来了新的文旅消费体验。”

五小道上游人如织(央广网发 和平区供图)

当游客漫步五小道,指尖轻抚红砖墙的光阴裂痕,在民园广场的草坪上倾听婉转的弦乐,或于安里甘艺术中心穹顶下邂逅一场梦幻的光影音乐会时,他们触碰的不仅是修建的物理肌理,更是一座城市将历史的智慧与文化转化为未来发展的活泼实践。

海河东岸书香气扑鼻漫 旧书市场圈粉年轻人

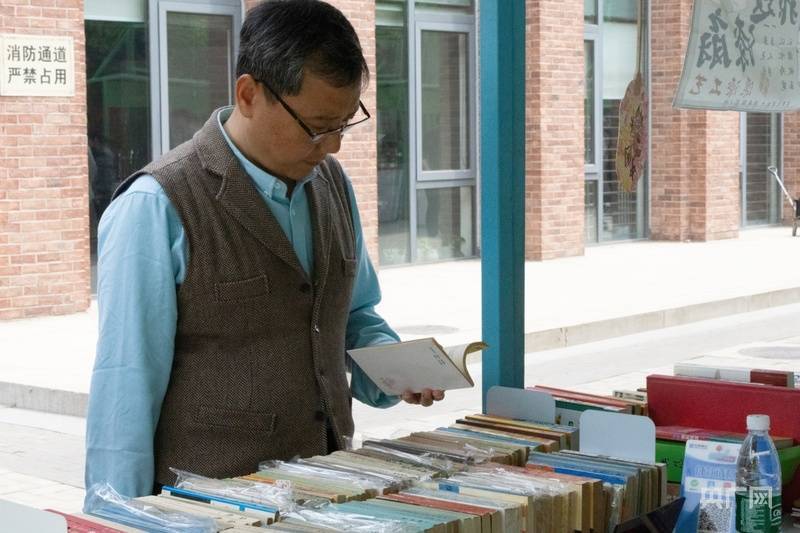

旧书新知,文古润津。不久前,在海河之畔的棉3创意街区,海河旧书市集一周年活动履约而至。自2024年3月末启幕以来,一场场会聚书香气扑鼻与文化韵味的盛宴在此上演,让爱书人、藏书人、念书人相聚相识,从旧书猎取新学问,让旧书找到新知己。

市民在海河旧书市集上翻阅书本(央广网发 黎小漫 摄)

一年来,海河旧书市集以“健康有序、业态多元、广泛参与、辐射动员”为目标,常态化组织海河旧书市集60余期、开展活动100余场,吸收近30万人次驻足留连,从海河畔的一缕“文化微光”,成长强大为辐射京津冀的“城市名片”。“好嘛!那是相称热闹,别说全区了,小半个城的人都来了。”家住附近的王“掰掰”用天津人特有的幽默和夸张形容着海河旧书市集启动首日人流如织的情景,“好多书还是我上学那会儿看的呢,再见面,我头发可都白了!”寒来暑往,海河旧书市集玉成了诸多王“掰掰”这样的读者,他们也许不算是真正意义上的藏书人,但却因为旧书市集有了打捞记忆的机遇,有了再一次与触动过他们心灵的文字相遇的刹时。

海河旧书市集上的“小人书”是许多市民的心头好(央广网发 黎小漫 摄)

针对以往旧书市场“无证经营”难题,河东区创新“大许可+小认证”的经营模式,以旧书市集为载体,连续融入主题文创、特色展览、名家分享、非遗体验等文化元素,不断丰富多元文化产品供给,形成“旧书市集+”的新场景;深入发掘海河东岸历史文化资本,结合“直沽根、海河脉、工业地、非遗韵”的直沽文化特质,谋划举办“海河东游GOU不同”“东岸雅集”等系列品牌活动,吸收更多市民游客徜徉海河旧书市集。河东区委宣传部相关负责人表示,将以河东区入选“天下首批二手商品流通试点城市”和棉3创意街区焕新升级为契机,进一步探索海河旧书市集迭代升级的路径和方法,让更多市民感觉津派文化的奇特魅力,见证天津河东高质量发展的美好未来。

许多非遗武艺也在海河旧书市集上与市民见面(央广网发 黎小漫 摄)

“冯骥才先生说,一个拥有旧书市场的城市必然是个‘书香气扑鼻社会’。20世纪90年代,天津从其时的换书大会,到后来的烟台道古籍书店、高教书店,再到文庙、古文化街、鼓楼……旧书摊连续兴起。书具有锲而不舍影响人心的力量,天津的旧书业培养了几代藏书家、学人和爱书人。”河东区作家协会主席徐凤文很早就徜徉于旧书市场中,见证了天津旧书业的沉浮变更。从海河畔到鼓楼的旧书市场,再到今天的海河旧书市集,旧书的故事在这里再生,城市的文脉在这里传承。

静默的机床,是曾经铸就“北方经济心脏”钢铁筋骨的“弄潮儿”;蜿蜒流淌的海河水,不仅滋养着五小道上气势派头各异的洋楼,更浸润着海河两岸的“书墨香气扑鼻”;翻开海河旧书市集中泛黄的册页,你便能发现一座城市将方寸书摊化作文化长廊的奥秘……工业文化的理性之光、旧书文脉的俗气之韵与洋楼修建的美学之魂,正共同在中西合璧、古今交融的天津,编织出一幅生生不息的文化长卷。