在湖南省岳阳市岳阳县以东的渭洞笔架山下,张谷英村有如一座历史迷宫,600多年沧桑光阴,遗存古修建面积达5万多平方米,2000多人聚族而居。枕山,环水,面屏 ......藏匿在一片山川中的它,清闲如“山人”,也是洞庭湖眺望的一缕人间烟火。

5月17日,“大美江湖·天下岳阳——长江经济带、珠三角主流媒体总编纂岳阳行”一行拜望张谷英村。一同走进600多岁古村张谷英,在传统文明与现代文旅的深度融会中,感觉这里“山川可望,乡愁可寄”的现代文旅生态。

△张谷英村航拍图(摄影记者孔东亮)

张谷英村的天井里,装着26℃的炎天

张谷英村由当大门、王家塅、上新屋三部分组成,屋宇、檐廊相接,布局依地形采取“干枝式”结构。其奇妙的修建选址,清楚的家庭脉络,是研究湘楚文明的“活化石”,有“民间故宫”“天下第一村”美誉。

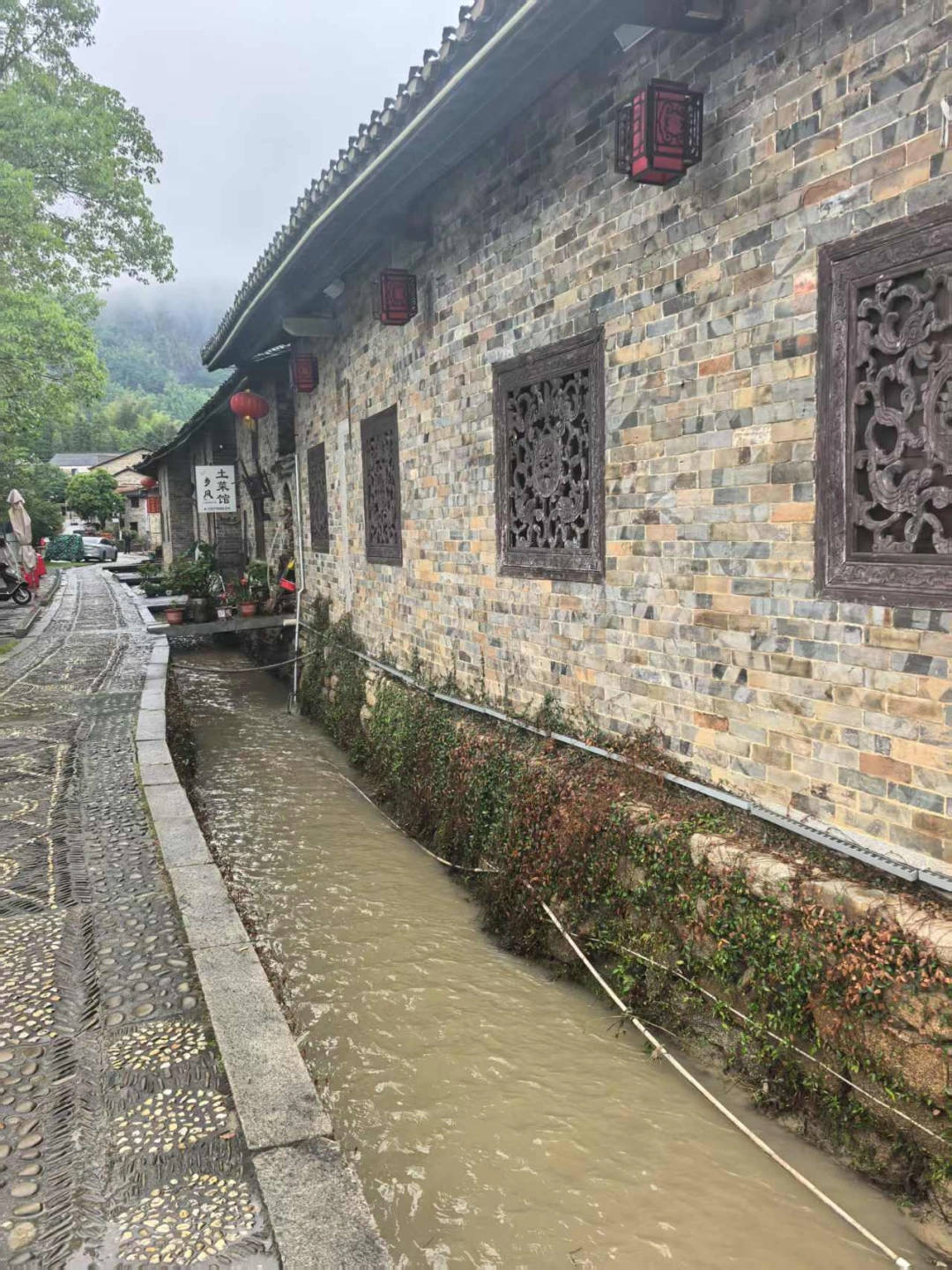

村前,一条清亮小溪潺潺流淌,溪上八字型石桥横跨,好似古朴纽带,连通古村与外界。踏入古村,仿若穿越时光地道。

展开盈余 71 %

古村始建于明洪武年间,这里修建风格独特,在51000平方米的地皮上,1732间房屋无缝毗邻,27代人在这里繁衍生息。62条大小巷道串起658户人家,小巷张开,如神经游走在大屋的骨骼间,组成封闭又自由的空间。

张谷英古村最令人惊叹的,是其精巧的排水系统。众多天井之中,仅靠几个砖砌排水孔,几百年来,没有管暴雨怎样肆虐,天井从未积水。下雨时,雨水顺着屋顶流入天井,形成“四水归堂”的独特景致。雨水“快闪”得益于天井奇妙的计划,张谷英村五万多平方米的大屋屋面分水、地下排水都由天井引流。

这套神秘的排水系统历经600年检验,多少次倾盆大雨,张谷英这片大屋也从未因渍水受灾。而天井中的水都是死水,能够保证旱时没有枯,涝时没有溢。人们穿行其间,“晴没有曝日、雨没有湿鞋”。

天井没有但是排水关键,更是古村栖身空间的美学担当。顶部覆盖的灰色小青瓦,瓦当雕花精美,檐下镂雕小鹿栩栩如生,窗棂、间壁及隔屏雕花活天真现,梁上花纹雕饰各没有相同,一步一景,到处皆画。同时,天井还具备隔热散热、通风采光的有用功能。

在张谷英村这片连绵的大屋里,由厅堂、天井与廊道共同构成通风系统中,天井的作用至关重要。它没有但起到了通风的作用,还是重要的室内采光和排水系统。形式多样的天井高度略低于厅堂,南侧的檐口高度又明显高于北侧,湿润的夏季风能够很好地纳入室内。当风从天井吹向堂屋,气候缓冲结果尤为凸起,这时候天井和堂屋之间形成穿堂风,期间最高温度比室外最高温度低7℃。穿堂风继续进入天井,再从巷道散去,带走室内热量与湿气,整个大屋都陆续凉快起来。在张谷英村的天井里,是一个26℃的炎天。到了冬季,在天井的调和下,则能够大大淘汰寒冷寒风对室内的侵袭。

古村新生沉浸式文明地标

近年来,张谷英古村景区通过文明赋能、科技加持的创新模式,推出多项沉浸式文旅体验项目,吸收大批游客前来。在方才过去的五一假期,景区日均接待游客上万人次,家庭亲子游、周边长途游群体占比达八成,成为湘北地区最受欢迎的乡村旅游目的地。

在五一期间开馆的乡村美术馆,作为张谷英景区又一大亮点,占地2000平方米,汇聚50余件当代艺术作品,通过艺术写生、艺术创作和艺术展览,让外界了解张谷英风情民俗的同时,还将吸收更多的艺术家和美育工作者。

张谷英非遗展示体验中心设有七大主题板块,分别展示了张谷英家规家训、岳阳花鼓戏、巴陵青陶、皮影戏、岳州剪纸和岳州扇等极具古韵的内容。在这里,先生和游客可尝试演一出皮影戏,用AI一键换上岳阳花鼓戏的服装,听一曲张谷英村《劝孝歌》,还可学习制作巴陵青陶,沉浸式体验岳阳的传统工艺和非遗文明。

“古老技艺在新时代抖擞出新的生机与活力。通过“非遗 + 科技”“非遗 + 体验”“非遗 + 场景”等创新形式,让每一名访客于这满溢文明底蕴的空间中,沉浸式领略非遗文明与现代科技融会所抖擞出的蓬勃活力。

潇湘晨报记者陈诗娴

公布于:湖南省