裕溪河畔,玉光璀璨;太湖山南,文明延绵。

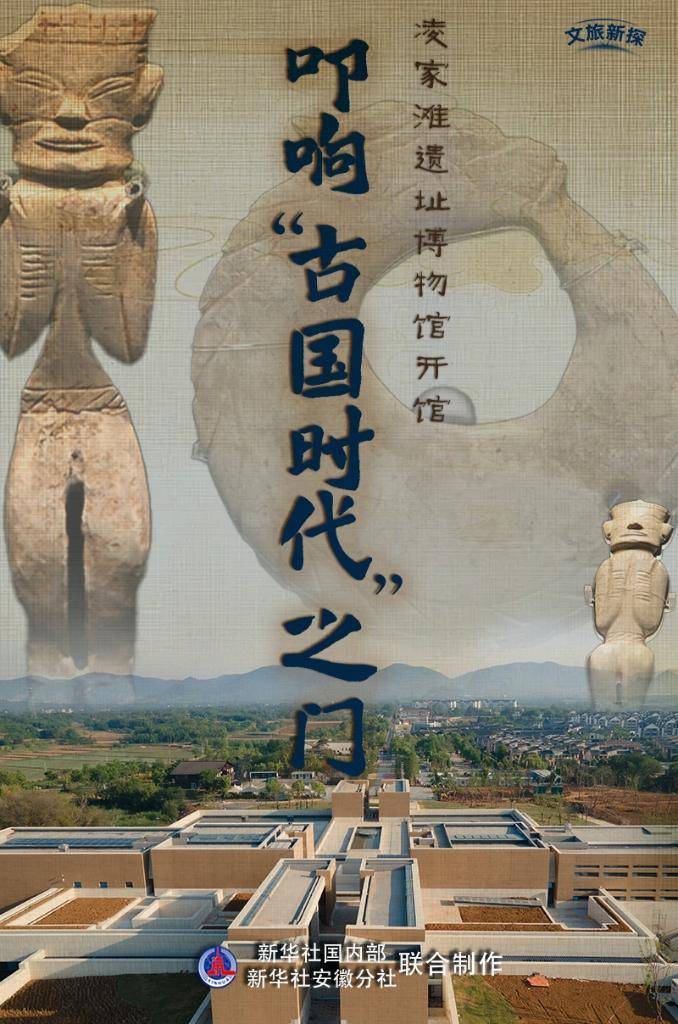

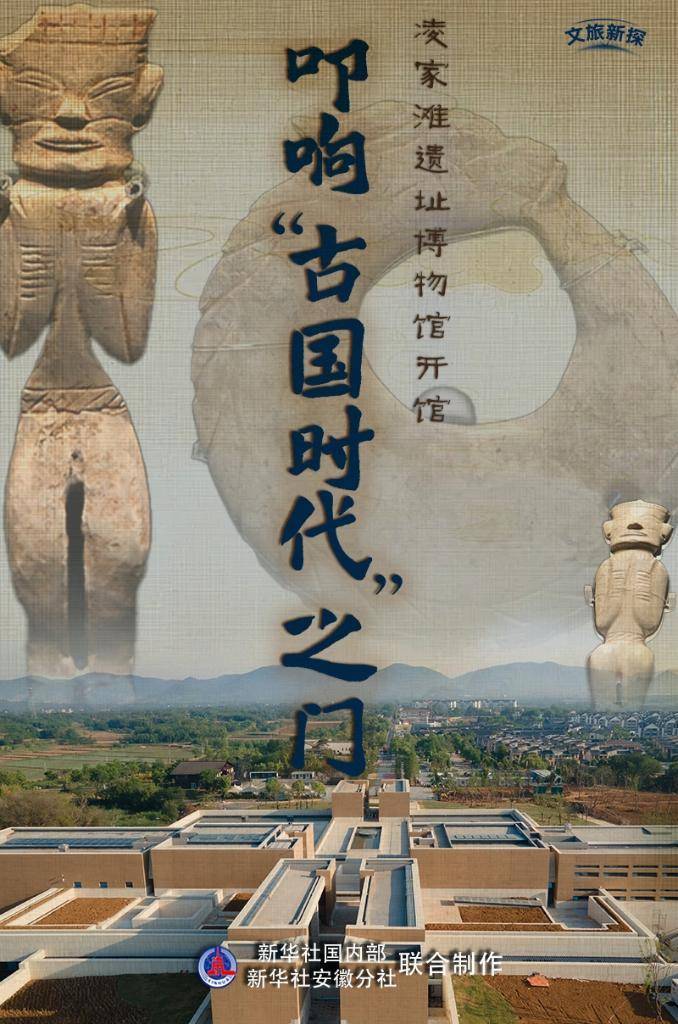

一座以十字院落为形、仿夯土外墙为骨的修建,静立于安徽马鞍山市含山县凌家滩国家考古遗址公园的中轴线之上。

五千多年前的凌家滩,先民以玉为信、以坛为祭,在长江之滨构筑起早期文明的高地;五千多年后,一座簇新的博物馆以器物为媒、以科技为桥,让五千多年前的“古国时代”可触可感。

2025年5月,凌家滩遗址博物馆迎来开馆试运营,初次面向社会零碎性展示凌家滩遗址的考古成果和汗青价值,集中展出陶器、玉器、石器、骨器等文物约1100件。

凌家滩遗址博物馆外景。新华社记者 张端 摄

展开剩余 79 %凌家滩遗址是“古国时代”第一阶段的代表性遗址,是探索长江卑鄙地区文明化进程中的关键遗存、关键节点、关键地区。

步入展厅,光影交织,星河道转。大厅两侧展墙模拟凌家滩壕沟形态,圆形沙盘在自然光下清晰呈现着凌家滩聚落的双重环壕零碎与功效分区:防御区、居住区、祭祀区、墓葬区呈有序漫衍,长2000多米、宽约1000米的聚落轮廓尽显“远古中心聚落”的规划伶俐。

“凌家滩遗址严谨的空间规划表现了凌家滩先民对聚落功效分区的超前认知。”中国科学技术大学传授、凌家滩考古发掘第二任领队吴卫红全程参与博物馆的建设。在他看来,作为中华文明形成早期阶段的代表,凌家滩文化呈现出“既有复杂性、高端性,又有立异性、独特性,但同时又未完全形成严格的体系化、范例化”的特点。

独立展柜中,一件裂痕明白的玉双虎首璜格外有目共睹。右边虎首于80年月征集,左侧残件则于2016年出土。两件玉器时隔约30年“相逢”,拼适时被刻意保留一道细小的缝隙,好似一道 “时光裂痕”。考古学家俞伟超曾提出,这类双虎首璜或为“合符”信物,印证着古国时代的盟约制度。

凌家滩遗址博物馆展出的玉龙。新华社记者 黄博涵 摄

“凌家滩文化中晚期,创社会复杂化之始、创复杂礼节之要、创玉器工艺之先。”吴卫红这样评价凌家滩遗址在中华文明起源、形成、进展中的价值。

“玉耀长河”展厅内,一件件玉器从汗青深处走来。尚玉崇礼无疑是凌家滩文化最重要的特质之一,对长江卑鄙用玉礼法的进展发生了重要影响。遗址自1985年发现以来,出土大批重要玉器,与红山文化、良渚文化并称“史前三大玉文化中心”。

凌家滩遗址博物馆展出的玉鹰。新华社记者 黄博涵 摄

在这里,凌家滩出土的数百件珍贵玉器为参观者勾勒出一个璀璨的精神世界:

玉龙首尾相衔,蜷曲如环,4.4厘米的身躯刻有17道龙鳞纹。

玉鹰胸腹刻有大小两圆,之间刻有八角星纹,双翅作猪首形展开,被视作集太阳崇拜、鸟崇拜、猪崇拜于一身。

玉版是凌家滩最为神秘的出土器物之一,23个钻孔、八角星纹与圭状纹饰,被学者解读为洛书、八卦乃至历法雏形,出土时被夹于玉质龟甲中,更似一部未破译的“天书”。

凌家滩美女被称为汗青的“报信人”,3件完整美女集体亮相,姿态或立或坐,双手贴胸,神情虔诚静穆,其面前直径细如发丝的穿孔。

数件玉冠饰上半部呈“介”字形两侧内卷,下半部呈长方形两侧出角,器型与红山文化、良渚文化的介字形玉冠饰一脉相承。

“这些玉器不仅彰显了其时高超的制作武艺,更是凌家滩人宇宙观、权力观与信奉体系的物化表达,同时证明白三大玉文化之间存在交换。”吴卫红说。

参观人员在凌家滩遗址博物馆寓目展品。新华社记者 张端 摄

作为博物馆的核心展项,07M23号“王者之墓”专题展重现了礼法文明的破晓之光。这座长3.6米、宽2.1米的墓葬,出土随葬品340余件,其中玉器达210件。

三层葬制布局揭示出“玉殓葬”的雏形:底层铺满石锛、石凿等临盆工具,中层铺满石钺,上层覆以玉、石钺,墓葬之上则横卧一父老72厘米、重88千克的大玉猪。

借助动画演示,观众能够直观地了解凌家滩大墓的葬制葬仪。“感受就像履历了一场与汗青的对话,设身处地地感受了早期的等级分化和礼法的雏形。”游客眭星晨说。

在科技手段的加持下,凌家滩先民在规划营建、玉器制作、艺术创造等方面的成就得以全景式展现。

戴上VR眼镜,参观者“穿越”至史前祭坛,先民以玉祭天、以陶贮粮的生活图景触手可及;裸眼3D技术将玉鹰纹饰拆解重组,破译八角星纹里的数学奥秘;3D扫描复原的红烧土层,重现史前大型祭祀活动现场。

“遗址博物馆与遗址公园相互增补、印证、解答,‘见人见事’地再现遗址当年的光辉,实证中华文明 ‘多元一体’ 的基因暗码。”凌家滩遗址经管处主任唐军说。

国家文物局考古司副司长张凌说,凌家滩遗址博物馆的建成开放,是中华文明探源研究和中国大遗址珍爱利用工作的一个里程碑。