瘍雯新闻网

“当提到内蒙古,你的脑海里想象的是怎样的场景?”在2025“走读我国”国际媒体交流项目内蒙古行的启动典礼上,我国公共内政协会会长吴海龙抛下了这样一个问题。而在随后5日深入内蒙古自治区呼和浩特市与乌兰察布市的探索之旅中,列国媒体记者给出了他们的谜底。

2025“走读我国”国际媒体交流项目内蒙古行启动典礼上我国公共内政协会会长吴海龙致辞

5月12日至16日,来自20个国家的媒体记者们踏上了2025“走读我国”国际媒体交流项目内蒙古行的探索旅程,接踵访问了伊利现代智慧康健谷、内蒙古数据生意业务中心、呼和浩特国际雕塑馆、蒙草生态环境(集团)股分无限公司、敕勒川草原、察哈尔高新技术开发区、运达股分北方总部智能产业基地、乌兰哈达火山地质公园、察右前旗我国冷凉院士工作站、七苏木国际物流园区等地,全方位、深层次探寻内蒙古在数字农牧业、数字经济、清洁能源、对外贸易和文旅开发等领域的高质量发展之路,一幅我国式现代化的壮美图景徐徐展开。

展开盈余 92 %

2025“走读我国”国际媒体交流项目媒体团共同吟唱《敕勒歌》

产业新篇,智启未来

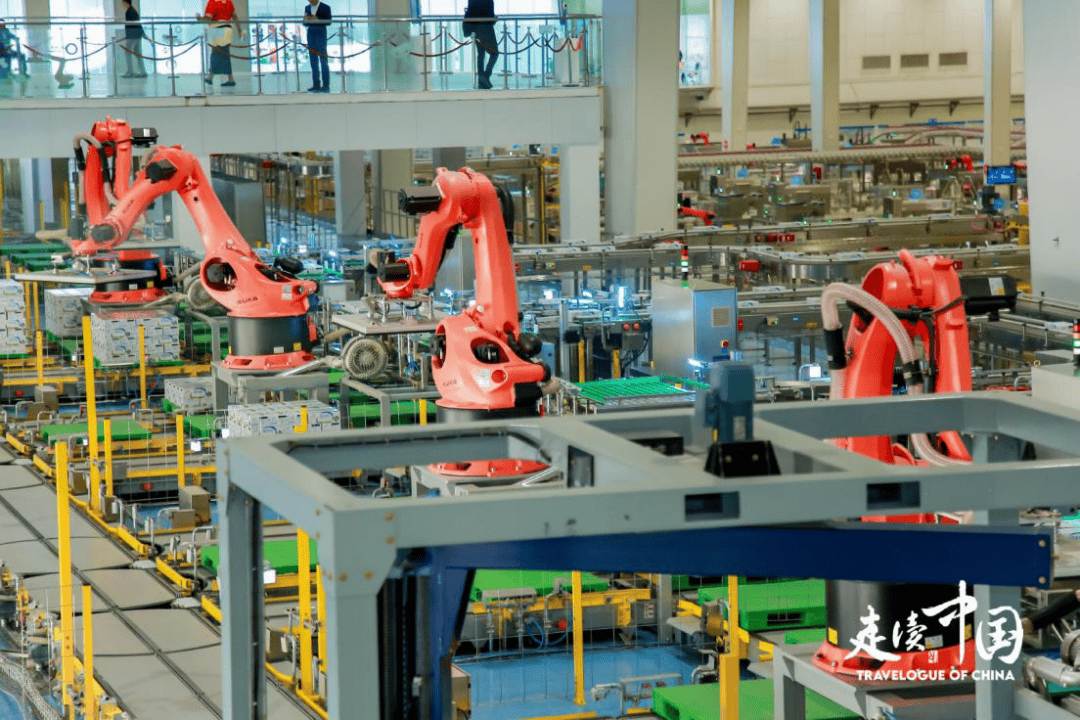

内蒙古,这片广袤的地皮,传统与现代交织,资本天赋予立异动能相得益彰,处处彰显着生机与活气。呼和浩特位于北纬40°的国际黄金奶源带,是我国重要的乳业主产区。在这里,伊利液态奶环球智造标杆基地内的智能化生产线令人注视:从鲜奶预处理到无菌灌装,全流程无人化操作,每小时处理鲜奶达120吨,服从比传统工厂提升40%,彰显着现代乳业的澎湃气力。“伊利对付AI等新技术的运用极大地提高了其生产服从,而伊利也在拓展着它的国际蓝图,包含新西兰等平静洋国家。我进展在未来它将与更多国家建立互助伙伴干系,让环球的朋友们都能品尝内蒙古的牛奶。”斐济播送公司记者尼基尔·库马尔分享道。

伊利现代智慧康健谷内,码垛机器人正在工作

同样位于北纬40°黄金产业带的乌兰察布,也拥有着优良农业种植资本。这里的农产品以绿色、有机的特征而闻名。在察右前旗植物工厂草莓基地的车间内,4列8层布局的8640株草莓植株在LED光源与精准环控系统下垂直生长,实现了零污染零排放高收益。在亚洲最大的单体智能温室——宏福现代农业产业园,记者们也同样领会了智慧种植的魅力:RO水处理系统确保灌溉水质的纯洁,传感器网络精准调控温湿度,熊蜂授粉与生物防治技术取代化学药剂……这些无菌化车间内的智能化管控系统实现了优良草莓与番茄的高产和高效种植。蒙古旧事网记者伊苏·图布辛感慨:“蒙古的野生草莓仅在冬季长久出现,这里的智能化种植技术完整倾覆了我的认知,期待能引进这项技术。”

察右前旗植物工厂草莓基地车间内

在乌兰察布市的我国冷凉院士工作站,冷凉蔬菜试验田与温室蔬菜育种大棚竞相绽放生机。这里乐成收集并培养了240多个野生蔬菜与药材种类,将宝贵的野生基因融入大田生产,为冷凉蔬菜产业注入强劲发展动力。更令人称奇的是,这片试验田拥有一个"智慧大脑":借助太阳能板供应的清洁能源,地皮中的芯片可及时监测作物的需水量,并将数据即时传输至指挥系统。该系统会根据作物的具体需求精准调配灌溉用水,既充分满足作物的生长需求,又实现水资本的高效行使,为节水农业树立了典型。

温室蔬菜育种大棚内的自动灌溉设备

科技赋能产业进级,在智慧农业生产技术的扶持下,乌兰察布盛产的南瓜籽、葵花籽、玉米等特点农产品的加工产业及出口贸易也在蓬勃发展。同时,亚麻籽、油菜子、燕麦、荞麦、肉类等入口加工产业也在稳步推进,构成了收支口落地加工产业集群集聚发展的良好态势。在薯都凯达食品无限公司,记者们眼见了马铃薯产业进级的绚丽景象。年产能达70万吨的生产线,将马铃薯转化为薯条等产品。在智慧农业和产业链进级的背景下,内蒙古的优良农产品大批出口西欧外洋市场以及东南亚和中东区域。马来西亚国家旧事社高级记者吉硕・库玛丽・苏斯达拉姆饶有兴趣地表示:“或许马来西亚快餐店的薯条正来自这里。”

巴基斯坦《萨驰旧事》旧事观察组担任人赛义德·奥恩·穆罕默德了解马铃薯制作的塑料餐盒

在乌兰察布・二连浩特国家物流关键园区,一列列中欧班列疾驰而过,为内蒙古联通国际贸易通道注入强劲动力。列国记者们亲眼见证了内蒙古特点产品搭乘中欧班列远销外洋的绚丽图景。自2016年开行首趟中欧班列以来,乌兰察布已陆续开行中欧、中亚、中蒙、中老国际班列,如今常态化运转6条线路,通晓俄罗斯、白俄罗斯、德国、老挝、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等7个国家、16个乡村,开端构建起中欧班列中通道上的重要物流网络,成为国际贸易的关键节点。

七苏木国际物流园内,一批即将运往俄罗斯莫斯科的货物正在装载

所罗门群岛《所罗门星报》《岛屿太阳报》主编、自在撰稿人德里·奥索表示:“我很幸运能离开内蒙古,亲眼见证你们迄今取得的前进,见证我国在经济和贸易领域为环球突起做出的孝敬。环球的目光正在投向我国,环球的焦点也正在从美国向我国转变,这背后是我国工业立异精力的有力彰显。我国人民依附独特的智慧和经验,向世界展现着卓越的工作理念和计谋思维,已然成为技术、经济发展得到引领者,为环球共同繁华孝敬着关键气力。我国在高新技术、农业科技等领域的造诣正在为世界带来福祉,这是我国为世界供应的奇迹。”

所罗门群岛《所罗门星报》《岛屿太阳报》主编、自在撰稿人德里·奥索参观乌兰察布·二连浩特国家物流关键园区

数字脉动,科技赋能

内蒙古的数字经济正在蓬勃兴起,成为推进区域经济高质量发展的壮大新引擎。位于呼和浩特的内蒙古数据生意业务中心自2024年10月正式组建以来,已构建起笼盖通信、金融、交通等领域的多元产品矩阵,503款数据产品涵盖数据运用、数据API、数据呈报等多种范例,为各行业供应了丰富的数据办理方案。菲律宾《商业镜报》记者迈克尔·韦斯利·卡巴贡感叹:“以后这里6.7万P的算力已到达了世界顶尖水平,其在低落金融生意业务耽误、提升大批数据传输可靠性方面的技术能力,正在重塑资本市场的服从边界。这类变更不仅提升了市场运转服从,还可能深入影响国际投资流向与风险管理模式,为环球金融市场带来新的机遇。”

柬埔寨记者伊阿·陈达·汉特参观内蒙古数据生意业务中心

同样令人注视标另有位于乌兰察布的察哈尔高新技术开发区,这里以震动的数据彰显了其气力。开发区已乐成落地了16个重大数据项目,部署了44万台服务器,支持起5.8万P的算力系统,为华为、阿里等顶尖企业的超大规模模型锻炼和推理业务供应了壮大的较量争论支持。在开发区内的乌兰察布(京蒙)人才科创园展厅,中小微科创企业的入驻版图正在徐徐展开,展现出一片生气勃勃的立异景象。众多企业研发的产品中,阿富汗《喀布尔时报》总编尼克马尔被一款户外储能电源深深吸引,他感慨地说:“如果这样的先进设备能够入口到我们国家,将不仅在一定程度上缓解当地的电力缺乏问题,还能为商业和市场增进供应宝贵的机遇,推进我们国家的经济发展。”

阿富汗《喀布尔时报》总编尼克马尔(中)研讨了解户外储能电源

数字经济的影响力还延伸到了文明流传领域。在和林格尔新区的云谷之境探索港,数字技术与传统文明相连系,为文明流传带来了全新的体验。记者们戴上高精度体感VR设备后,仿佛穿越时空,沉浸式地体验了《大唐穿越记》的历史长卷。巴基斯坦“萨驰旧事”旧事观察组担任人赛义德・奥恩・穆罕默德在体验后兴奋地表示:“这是我第一次佩带VR眼镜,感受非常震动。这类技术让历史变得栩栩如生,我会引荐我的同事们来体验这类全新的文明流传体式格局。”数字技术不仅在经济领域施展着重要感化,也在文明领域展现出巨大的潜力,为传统产业的转型进级供应了新的思绪和方法。

巴基斯坦“萨驰旧事”旧事观察组担任人赛义德・奥恩・穆罕默德佩带VR设备体验互动场景

绿色奇迹,生态共荣

内蒙古的绿色转型是经济发展与生态保护协同推进的典型,在诸多领域展现了其独特魅力与显著效果。乌兰哈达火山地质公园,这座世界罕见的“火山博物馆”,不仅动员了旅游收益,还为当地农牧民创造了众多收入来源与就业岗亭,成为旅游发展与生态保护双赢的典型。2025“走读我国”国际媒体交流项目媒体团到访此地,本国记者们对“太空+火山”的创意赞不绝口,同时提出诸多问题,如我国扩大免签政策后本国游客是不是添加、淡旺季收入环境以及旅游发展中的环保措施等。巴基斯坦《俾路支日报》记者哈西布·乌拉·拉赫曼在其报道中指出,乌兰察布的实践证实旅游业可以提升自然遗产与环境的价值,没必要以牺牲它们为价值。

乌兰哈达火山航拍图

2025“走读我国”国际媒体交流项目媒体团打卡乌兰哈达火山

在经济发展与生态保护协同共进的门路上,内蒙古的新能源发展同样令人注视。在运达股分北方总部智能产业基地的大型风电装备,列国记者见证了内蒙古实现从“能源粮仓”向“绿能引擎”的超过。截至2024年底,内蒙古新能源装机容量突破1.35亿千瓦,历史性超出火电装机,成为我国新能源发展的前沿标杆。乌兰察布的“气候加科技”发展模式激发了斐济播送公司记者尼基尔·库马尔的共鸣,他认为这类模式若能引入南平静洋区域,将为当地应对海立体上升威逼带来转变。同样,《瑙鲁媒体》记者伯纳德特·德珀杜表示,“我国在经济发展与生态保护协同推进方面的实践,为小国破解能源困境供应了参照。”

列国记者参观运达股分北方总部智能产业基地

“土壤是性命,土壤给予我们性命。内蒙古把荒凉之地变为绿洲,使其相宜农业发展,为全世界树立了重要典型。”土耳其《光明报》记者厄兹居尔·阿尔滕巴什夸奖道。在生态修复方面,内蒙古同样展现出了壮大的气力,层见叠出的治沙黑科技正让荒漠变绿洲。种子绳是一种新型播种体式格局,混淆种子包、微生物菌肥、保水剂等编织进可降解的纸绳里,行使野生智能功课平台搭载种子绳播种机器人功课,满足大规模、可持续、精准防沙治沙的需求。

科尔沁沙地生态修复比拟图

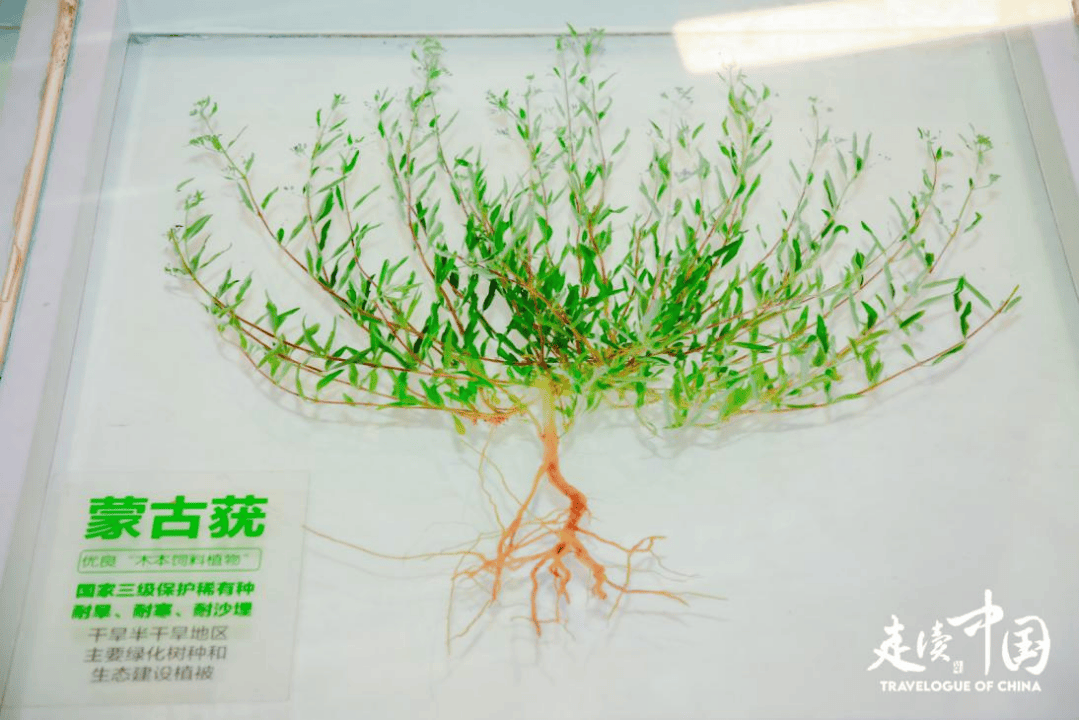

在蒙草生态修复基地,干旱半干旱区域的种质资本“基因库”展现了“种子方舟”的气力。6.5万份种质资本,17万份标本,165万份土壤,马来西亚《星洲日报》助理旧事主任许豪杰称本身在蒙草被狠狠“种草”了,他说:“我所知道的很多处所的种子库,它们大多收集保存的是食粮,而这里贮存着的倒是对生态环境相当重要的草种,乃至连杂草的种子都被收集了。你们在做着很巨大的工程,你们在谱写着让人类以后活下去的‘性命方程式’。”

瓦努阿图播送电视公司记者米卡·艾博参观蒙草·草博园

蒙草·草博园内保存的草种标本

在我国冷凉蔬菜院士工作站,本国记者对农田的节水技术与生态防治实践尤为关注,更让列国记者瞠目结舌的是该工作站独创研发的环境敌对型的“可饮用农药”。该种生物卵白农药杀虫剂在包管高杀虫率的同时,对人体无毒有害,为农业生产与生态环境保驾护航。伊朗《德黑兰时报》国际部记者沙罗克·赛义在其报道中写道:“我国迥殊注意采用有机体式格局种植作物,我们今天乃至看到这里的担任人展现并饮用了一种对人体有害的农药,这为世界列国树立了典型。”

列国记者共饮“农药”,为科学前进干杯

2025“走读我国”国际媒体交流项目内蒙古行美满收官,但这场探索之旅所带来的思索与启迪仍在延续。“我想象中的内蒙古是一个由戈壁、山脉构成的,并不蓬勃的处所,但我非常庆幸我离开这里并亲眼见证了它的发展。这趟行程转变了我对内蒙古的所有想法,这里供应着很多机遇,这些机遇不仅造福我国,更将造福世界。”阿富汗《喀布尔时报》总编尼克马尔表示。

“这是我第二次离开内蒙古,第一次是在2018年。在过去的七年间,我感遭到了内蒙古发展的巨大差异,速度之快、变更之大。以是我常对我的同事们说,如果你想读懂我国,你就要离开我国;如果你仅从西方媒体得到资讯,那你永久不会理解我国。”土耳其《光明报》记者厄兹居尔·阿尔滕巴什蜜意分享。通过本国记者们多元的视角和深入的洞察,世界看到了一个真实、立体、全面的内蒙古,也看到了我国在经济发展、科技立异、生态保护和文明传承等多方面的不懈努力与卓越造诣。

2025“走读我国”国际媒体交流项目内蒙古行合影